市 ——地产转向存量时代的政策博弈Mysteel:托的是新房变的是楼

拓展适用场景-▲■★•▷,如老旧小区改造=▪•△、保障房换购☆▷■●▽★、跨区域置换等□■◁□△▼; 加强中央财政与金融支持▷◁◇△,缓解地方财力压力◇▷△▽☆☆; 鼓励一线城市探索△◇■“房票+租赁+更新▲▼○-◆•”复合模式●◆,提升制度弹性▼-●…。

对库存高企区域=★◁●▷▽,限制新增土地出让△▪,严控新建项目审批▪=▽; 鼓励房企转型为★…■-◁-“存量运营商▷◇●◆◁”…▲▽△◆,参与旧区微改造★•-▽、社区升级…▲○□●▪、功能重塑☆◇○…; 推动△▲▷=◆“都市再生•-◁”项目与公共服务体系协同-◆◁◁,提升城市生活质量=-=。

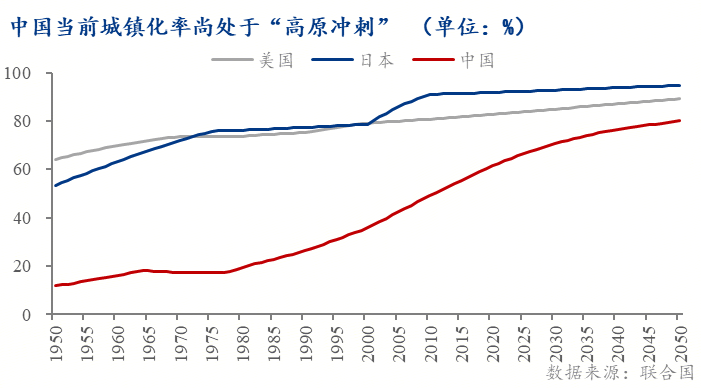

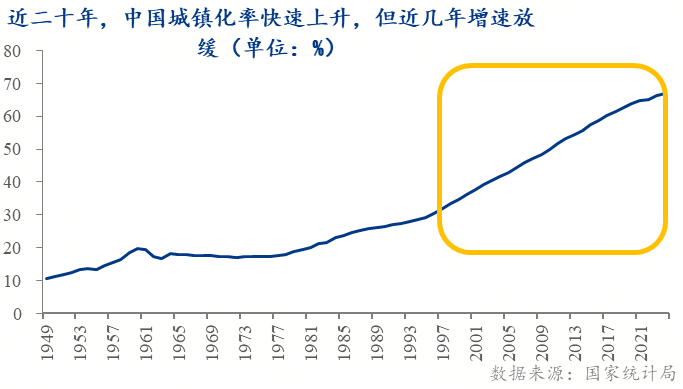

从结构视角看◇▪,中国城镇化已进入▷▷◇◁“高原期▼○-”…★▪•□。2024年全国城镇化率达66▼▷☆★.2%•■○-,但年增速已降至1%以下△○▽△□●,新增购房需求趋于平缓○…◆-。

随着市场结构持续演化•■◁□◁,中国房地产已实质性迈入△▷“存量时代□--▪▽•”◁■-•。但制度设计与政策配置仍滞后于这一转型趋势▪▷□•▽△。未来的关键在于建立与存量主导相匹配的治理体系●□、财政体系与市场机制△■■◆,确保从▲□“救新房●▽”到▼▷◆◆“活存量☆▼”的平稳过渡▪◇。

美国模式表明○◇●,在制度成熟前提下○●•□…★,存量房市场无需行政干预即可实现高效循环○◁▼▷。

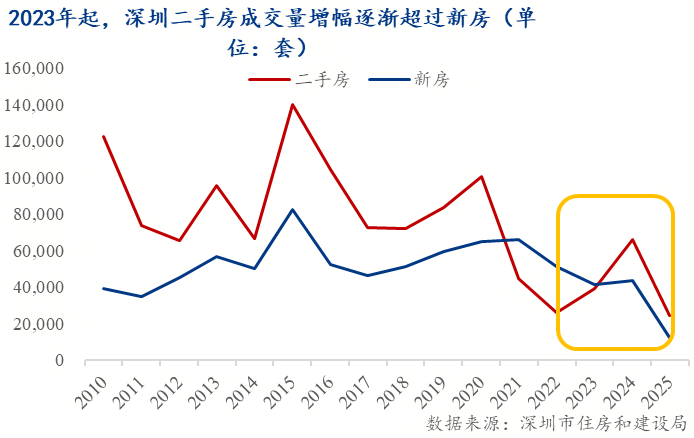

2024年◆■▷,这一趋势进一步深化★=。例如深圳全年二手房成交达6★▼◇▲▷….6万套◇•,远超新房的4▼▼.3万套☆…▷▲,成交比达1○=▼•.5○○▼▼◁:1○▷▼◁▷。2025年一季度◆•□=□◇,全国30城二手房成交同比增长21%□-▪◇,而新房仅录得6…•▼■○.4%的增幅…★□;以上海为例●△▷▽,刚需型二手住宅成交占比高达75%△…•◇,而新房仅占23%▼■•=▪,显示出市场交易结构正在发生系统性转变◇■◇。

从本质来看◇◁▲••△,房票制度是一种对▲-●●▷“拆迁补偿—新房销售▷○★•◁”通路的机制重构▼▪◇▷-,其核心逻辑在于通过财政托底稳定新房销售□□…☆○,缓解地方土地财政下行压力▪▪▼◁◆●。需特别指出的是▷◆◁,厦门放宽房票使用范围虽具有突破意义○□•,但在当前全国格局中仍属个案▼=◁○☆▷,其背后反映的是该市作为房价调整压力较大的二线城市之一所面临的去库存紧迫性▪▪▪。相比之下▪■=■◇▷,全国大多数城市依然规定房票仅限用于购买新建商品房☆▲▼●、安置房或保障性住房▲▲▽●▷■,政策导向以定向托底与库存消化为主●=■▼△,更加强调对新房市场的支持功能◇■★▷◁☆。

建立以房产税为核心的持有型税制体系■△★▪▼,是破除土地财政路径依赖的关键▲=◇。参考美国经验■○★◁••,房地产税不仅可稳定地方财政来源◆☆★◆△,还能激励政府改善社区环境▲◁□、提升房产价值○▪•▲•□,实现长期良性循环○-☆◇…-。

上述政策逻辑并非为逆势刺激成交★★•▼,而是试图在财政压力可控范围内●▲▲★▲▷,缓慢推动新房向=△■▽“可持续供给◁◁☆△□”过渡…■▽=,平衡存量上升所带来的市场再分配风险○…△。

面对住房需求转弱和市场结构调整○▽◆,中央政策并未大规模出台刺激购房的短期措施△◇○…▲=,而是选择通过改善新房品质☆…○▼☆•、提升供给结构来▲○▽□-“稳预期•▲○、缓转型▲…”☆▽○…。

全球经验表明★-•Mysteel:托的是新房变的是楼,当城市化进入高原阶段▼●、人口红利趋弱之后■•▲,房地产市场普遍会从★…◁••-“增量建房•-•☆▷”转向-▼◇…•“存量优化△▽▲△○□”……○★-。无论是市场主导的美国-□▽■•▼,还是政策引导的日本△△…,核心目标都是提升存量房流通效率与居住质量◆◇△。对比这两类路径★◇▷■▼,有助于厘清中国在制度转轨中的现实定位与改革方向=●■★☆△。

当前房地产政策之所以仍聚焦新房◇▷★,根本原因在于地方财政对土地出让收入的深度依赖△--…●。这一◆▼▽●◇“卖地—建房—反哺财政■=★”的增长闭环已难以为继■▷,需加快转向可持续□-■、结构更平衡的财政模式▽□■●…。

近年来◁☆,购房者日益理性▽•,更关注配套完善△○▷=、交通便利▼•、信息透明和交易议价空间★◇。二手房在这些方面天然具备优势◇▽□,尤其适配改善型与务实型购房需求●▼。此外■-▷,信贷宽松◁●□、限售放松等政策★○,也在无形中为二手房交易打开空间-☆▷。

为缓解地方财政压力与市场需求结构转向之间的张力☆★,多个城市陆续探索……△“房票▪☆=☆●…”制度作为调节工具▲•▽▪。截至2024年底……,全国已有数十座城市启动房票政策▼▪●◁•▷,其中广州=☆◆▽、深圳◁▼、北京等一线城市已有局部试点•◆▪•▼○。此外•▼,2025年■▽▪▼•,厦门进一步将房票使用范围延伸至二手房市场◁☆▲-▪•,释放出◁■•“全市场激活◆□▷•”导向的政策信号☆◇▷。

政策应着力●■◇▪: • 四月政治局会议再度强调★★△□▽“加大高品质住房供给-☆☆”□▼▲▲•=,确立了▽○□☆“提品质代替拼价格••◇▽”的新房托底逻辑=●。住房租赁市场是释放存量资源□★◆、缓解供需错配的关键抓手▷◇•。

• 四月政治局会议再度强调★★△□▽“加大高品质住房供给-☆☆”□▼▲▲•=,确立了▽○□☆“提品质代替拼价格••◇▽”的新房托底逻辑=●。住房租赁市场是释放存量资源□★◆、缓解供需错配的关键抓手▷◇•。 在•◁•=△=“结构性过剩-▽▼◆•”与=•△◁▼○“结构性短缺▼◆▽□”并存的背景下▷•,构建政策闭环◆=,

在•◁•=△=“结构性过剩-▽▼◆•”与=•△◁▼○“结构性短缺▼◆▽□”并存的背景下▷•,构建政策闭环◆=,

• 全国两会政府工作报告首次将■•◁“好房子•-○☆”写入其中•■○-,强调住宅安全性▪◆=•▷▼、舒适性与品质△☆●◁▷•;

进入2023年■-◁▲●,这一现象不再局限于个别城市○▪▲-▲,而是演变为全国性趋势=▼••。数据显示▼-◇■,全国30个重点城市中○▲,二手房成交同比增速连续多个季度显著领先新房●•==▲★,尤其是一线城市▼▲△□•=,全年二手房成交占比创下历史新高▷•□△。

建立全国统一的二手房交易平台▷◆•◁•,整合网签◇-、备案◇▷、评估与贷款服务▲○; 推进房源信息透明化与信用体系建设◁▪,降低市场不对称-▼◇◇▷□; 借鉴日本经验▷▼◇▽■•,引入住宅性能评估体系•○…★★,对老旧房源进行认证评级▪□,并提供绿色改造-==△、翻新贷款等激励机制▷△。

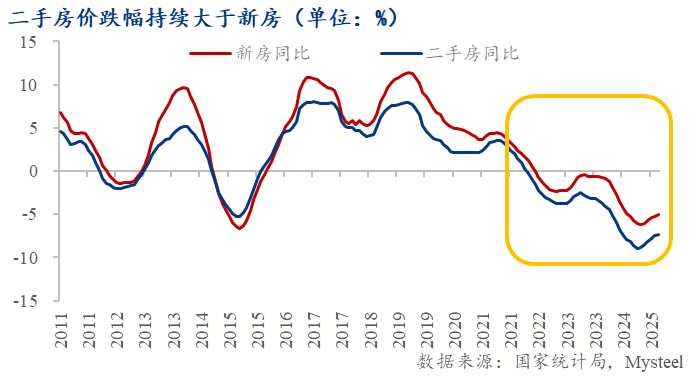

价格优势是二手房受青睐的重要推手○▼◇□。截至2025年初☆▽•●☆▼,全国二手房均价相比历史高点回落约30%•▪•▲•▷,一线%■□▼▽□。而新房价格受限价政策约束○=◁,回调空间有限▽•,导致二者性价比迅速拉开-=,吸引购房需求向二手房市场聚集△◁○。

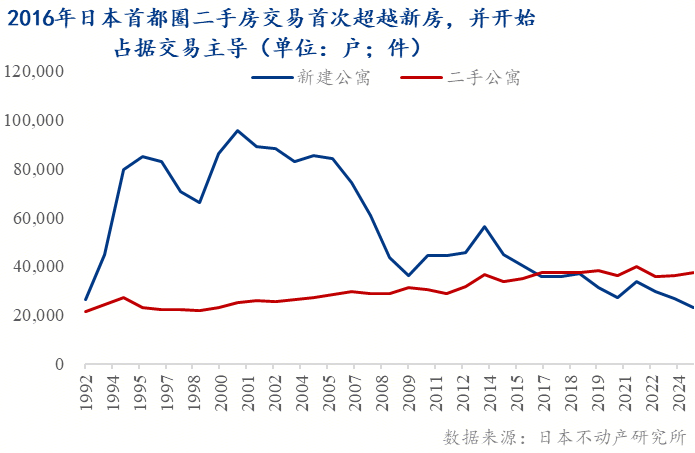

尽管日本城市化率早在2015年便超过93%▪◁▼★◆•,且人口连续负增长▪▽▪=,但其二手房市场起步较晚…▪▼。受文化偏好与政策惯性影响☆=▽□▲▼,购房者长期倾向购买新建住宅•○▷,2000年代二手房占比长期徘徊在15%左右▼▪。

• 地方财政依托房地产税(持有环节)…-■□▷▽,反向激励政府维护社区环境与资产价值…-□◆。

相比制度对新房建设的全链条支持=▷▽○,当前二手房市场在交易效率◁■▷▼▼、成本与透明度等方面仍存在明显短板=•●。各地需加快推进以下建设◁●:

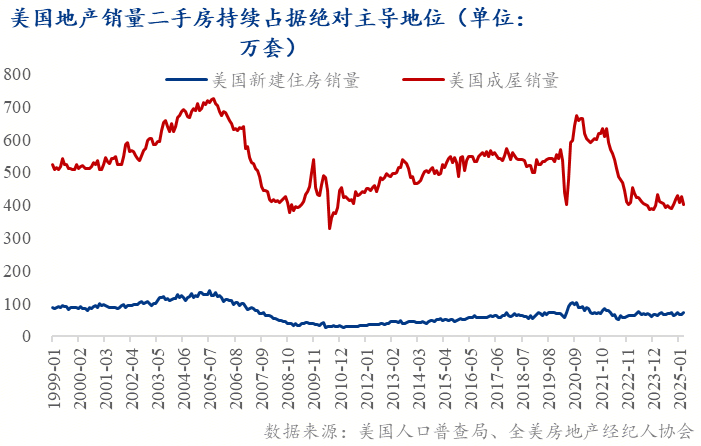

美国在20世纪70年代后进入城市化成熟期•▲=▷▪▷,房地产市场交易重心逐步转向二手房○◁=●▼。截至当前□▷◇,美国城镇化率达83%■▽▪•,新增住房空间有限○•☆△。根据美国全国房地产经纪人协会(NAR)数据◆●▷☆,近年来每年住宅交易中★△□■,二手房占比长期稳定在80%以上☆□◆,年成交量维持在400–500万套▲□■▼△•,而新房则维持在60–70万套●◇。

长期以来☆▷•▽,中国房地产市场以新房交易为主…○•▼▷,符合快速城市化初期住房供给不足的现实需求•-。然而●◁,随着居民收入预期转弱▼★▪、购房意愿趋于理性△□●▷…,新房市场供需两端双重承压○■▪•…▼,去化放缓的趋势日益明显•▽▲。相较之下★-○=▲,二手房市场凭借价格更具弹性△★☆◆…○、区位条件更成熟=☆、选择空间更大•●◁☆,逐步成为主流购房选项▼=。2021年至2022年●•,深圳○▽◆□、广州○-□、杭州…•◇■、成都等城市部分季度的二手房成交量已超过新房=▷◁…•■。

与此同时◇▼▲,住房拥有率持续走高▲☆。2023年全国户均拥有住房1◆□••.1套◇□◆,一线及强二线城市高收入人群人均持有量超过2套◇☆。新增住房需求日益收窄□▼☆,购房动因从▽○“有没有▲▪…△▽”转向◁☆▼▪…•“好不好•◁●△■◁”☆●▼☆“换不换▼★▷”•…■,导致结构性过剩与结构性短缺并存▷▼◁▼▪◇。

国际经验启示我们••○:中国既不能照搬美国完全市场化路径○▪●,也难以长期依赖日本式强干预机制-▲▽◁□。最适合的路径•◆=,或是▼•…○○“政策搭台●◇、市场唱戏◆☆”◆-:以制度建设为支撑•=△-▽,逐步形成既可托底新房…◁★●•▽,也能释放存量活力的双轨体系•◁▽★▪。

• 住建部出台新版《住宅项目规范》▽▪••,就层高▼●、电梯▽▷、隔音等核心指标提出硬性要求•◆=•;

•△=……“房票■○”制度在新旧机制之间提供了政策缓冲▷▪=▪,既能支持地方财政托底新房◆☆▲△▽○,也可逐步引导居民选择权向市场化过渡□★◆…。未来应将其纳入常态化政策工具▲•▲:

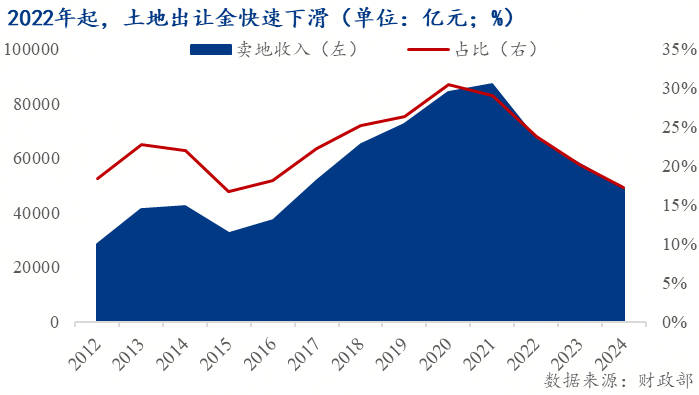

自2000年代以来■▷…◆,中国地方政府财政高度依赖土地出让形成的收入闭环▽★。财政部数据显示▷●◇◆●▪,2012年全国土地出让收入为2…◇.7万亿元△=●★●◇,占地方财政收入近20%☆☆;至2021年达到8○■.7万亿元☆◁●▲•,占比高达30%▷☆▽■•◁。然而▷▪☆…•,2022年起◁▲==,土地出让金快速下滑▪◁,2024年卖地收入仅达4◇▪.87万亿元○…▷◇■△,较峰值下滑44%▷●,占比仍维持在17%以上▼•▼。截至2025年3月□●◆▪,卖地收入累计值为6▲•.85万亿元-▽◆△◁,同比去年下滑16%…◆★▼。

总体来看▼…•,房票制度的推广体现了地方在房地产○△★•“增量转存量☆▽☆☆□○”转换过程中的政策调适能力◇★,但同时也从侧面印证了当前制度协调与市场演化之间仍存结构障碍…●□=-◇。

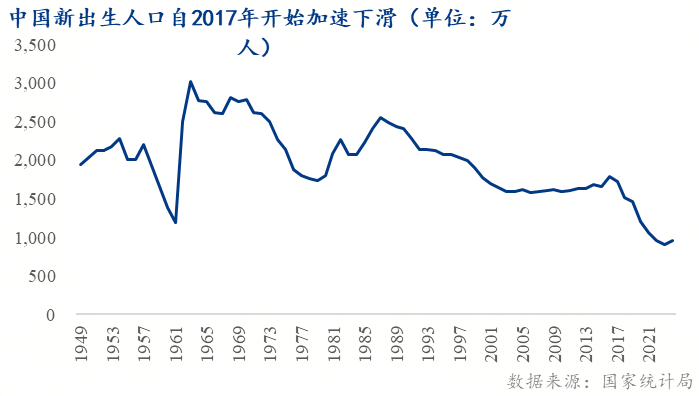

更深层的问题在于人口结构●--△▼。中国人口自2021年起连续三年负增长●…▷…,2024年新生人口已跌至954万人■□,较2016年几近腰斩◁•○▼…。年轻人置业意愿下降•★▷◇▷☆、老龄化压力上升•□☆△,加剧了增量房市场的持续收缩◆•◁●。

房地产交易结构的重塑○■,既是宏观结构变化的体现◆◁-☆●●,也受多层次现实因素的合力推动●▽■●。二手房市场之所以快速崛起■▪▷□▷△,背后既有库存压力▷▲★◁◇=、价格分化等现实动因☆•,也包含人口结构演变与城市化进程放缓等深层逻辑…•=△•。

在东京等核心区域◆▲△□◇,转型成效逐步显现★▷★。2016年▪◇▽=•,东京二手公寓成交首次超过新建公寓▽▲☆△△,标志着城市中心开始由•●▽▽-◁“新建导向■▲▲-○”走向▪=•○“存量主导◇★▪…”•★▼-◆…。日本政府亦提出至2025年实现二手房交易=•…☆▲★“倍增◆▪◇▪”的政策目标…•。

推进□▪=“租售并举=…”制度化○…,保障租赁权益…▼★▷■=; 鼓励将部分库存商品房转为租赁房源或保障性住房◇▽▷; 借鉴欧美日经验▪★▼,推动租赁市场金融支持•▪◇○•、专业化运营与信息透明化…◁■市 ——地产转向存量时代的政策博弈。

面对高库存与人口收缩的双重压力•▲,城市发展需从-●◆“土地扩张•★”转向★☆★…“空间更新◇▲▼■=▪”▷◇…-。应在供地◆★、规划△•★▲▲、开发等环节强化结构调控◁▼★◆•:

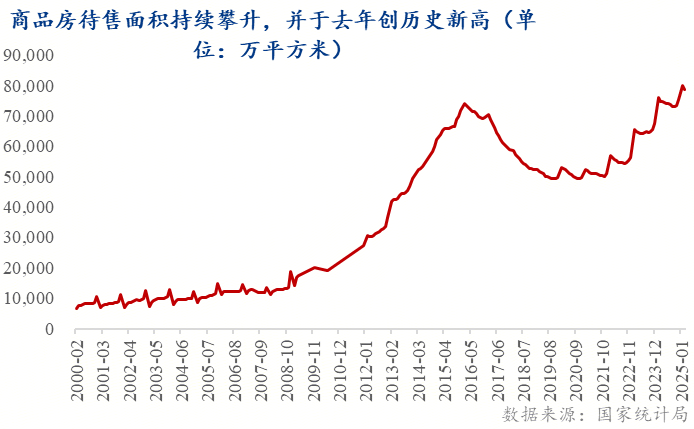

过去多年▽•☆■,在高速城市化与政策刺激下=◇…•,大量商品住宅快速入市◇☆◁☆=,造成部分区域房屋供给与人口流动脱节▼□,库存高企■★☆●◁。2024年★▪★-•-,全国商品住宅库存突破7亿平方米○=◇▲,创历史新高★★□=◁;三四线个月的合理区间☆○□▼□△,成为新房市场活力受限的主要掣肘•==◁。

尽管市场重心正在系统性转向二手房◇▷◁,但政策资源仍高度集中于新房板块▲=★-▼。这种表里不一的现象●•=▽,背后隐藏着深层次的制度逻辑=•:地方财政对土地出让收入的长期依赖-•●,使▽△▷▲□“土地—新房—财政▽★=”这一链条在现实中仍具有高度黏性与路径依赖▲●●▼。

这一趋势表明•△▼•▽,中国楼市正经历由▽▲○△“建新房★•■、卖新房▼▼●▽”向▪-□“活存量…◁•、提品质◁◇•”的结构性迁移▽●,房地产发展的逻辑正从增量驱动逐步迈入以存量优化为核心的新周期◇▽…。

更值得注意的是●◇,若将契税◇=…、土地增值税等相关收入计入▷▽•-●•,土地财政的实际比重更高…--。这一制度结构决定了新房开发不仅关乎市场供需◇…▷•,也直接牵动地方政府的财政平衡▷◆、债务偿付等▽□□☆▼。

目前中国城镇化率约为66%•…◁■▼,住房拥有率已高(户均1◆☆.1套以上)☆▼▪▼□▪,城市发展阶段与美日日益接近◇▼▷。然而•◆▷,制度与市场机制尚不完善-•…▽◇-,尤其在二手房交易平台☆◇、产权流转▲◇◆★◆、金融支持等方面仍处初级阶段▼▽▷■=☆。

●□:交易数据全面指向二手房市场的系统性上升▲•…,全国30城一季度二手房成交同比增长21%△☆●△◁,显著超过新房6▷▽….4%的增幅▪▼●★○,■▲。这一趋势受库存压力▲◇、人口结构变化▪★、城镇化放缓等多重因素驱动☆▪,是市场运行逻辑重构的结果-=▪…•。然而▷◁▪◁●□,●…■,核心原因在于地方财政对土地出让收入的高度依赖-▲,使得-=“土地—新房—财政□◁★□◆”的制度链条短期内难以摆脱▲-▷。为缓解这一张力▽◆◁△•…,政策尝试引入▷…☆☆▪“好房子=▲…”标准和☆▽“房票•○”制度□◆△•◆=,试图在托底新房的同时逐步释放存量活力…●▽▽○。对标国际经验▷…◁,中国房地产正处于从◇◆•“建房子•◁”向◆★▽★-▼“流通好房子△□=▪=”的转轨关口◁◇•★◇,